Resistentes, quilombolas querem reconhecimento de seus territórios

O surgimento dos primeiros quilombos no Brasil, na segunda metade dos anos 1500, foi muito além da resistência negra à colonização escravagista vigente na colônia portuguesa: representou o enraizamento de uma população que se tornou uma das bases do tripé da formação da nação brasileira. Do povo quilombola emanam saberes tradicionais e legados culturais, sociais e religiosos, muitos dos quais já foram incorporados à identidade nacional.

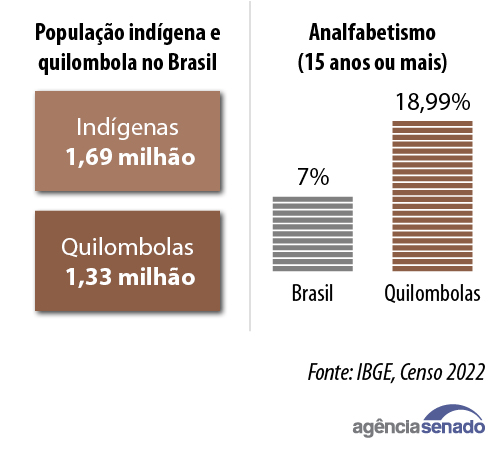

Mas há uma dívida histórica com as mais de 7,6 mil comunidades quilombolas, que reúnem 1,3 milhão de pessoas espalhadas em um terço do país. Elas buscam a garantia da posse de seus territórios remanescentes como um direito elementar e constitucional, ainda muito pouco consolidado.

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu que os remanescentes das comunidades dos quilombos que ocupavam suas terras ganhariam o reconhecimento definitivo, e o Estado teria o dever de emitir os títulos de propriedade. A Constituição determinou também que todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos passariam a ser tombados.

Apesar de haver registro de titulações anteriores, foi apenas em 2003 que um decreto presidencial (Decreto 4.887) passou a tratar dos procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas pela população quilombola.

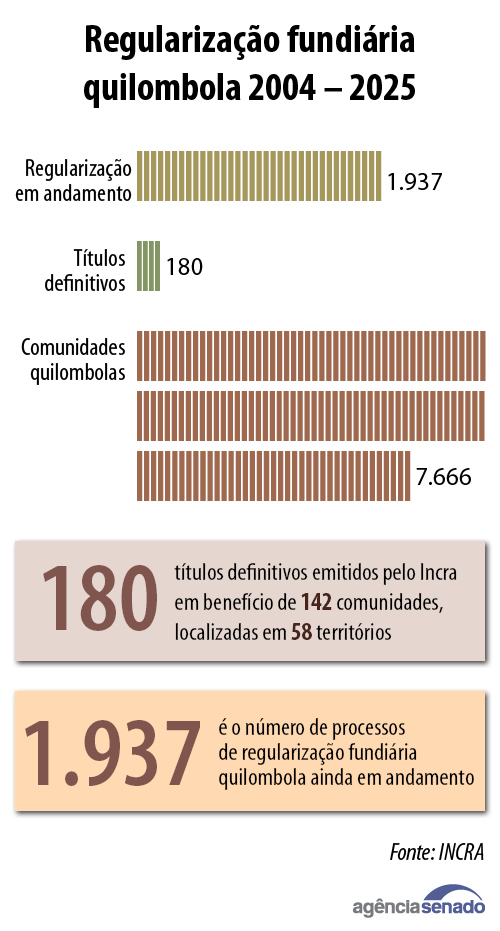

Desde 2004, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) expediu 180 títulos em benefício de 142 comunidades quilombolas, em 58 territórios. Atualmente, há 1.937 processos de regularização fundiária quilombola em tramitação. Além da esfera federal, os títulos também podem ser expedidos pelos estados e municípios, quando as terras forem de suas propriedades. O número de titulações ainda é muito baixo nas 8.441 localidades habitadas por quilombolas.

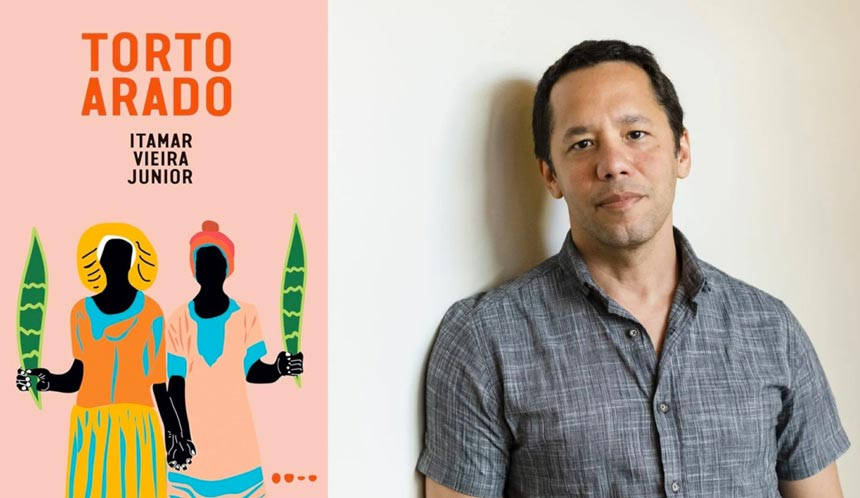

O escritor baiano Itamar Vieira Junior deu voz e espaço ao povo quilombola na obra Torto Arado. O romance congrega suas experiências ao longo de aproximadamente duas décadas como servidor do Incra — onde atuou boa parte do tempo na regularização fundiária — e a pesquisa para sua tese de doutorado, na qual se aprofundou sobre a formação de comunidades quilombolas na Chapada Diamantina.

Ele é categórico: não há como promover melhorias na qualidade de vida da população quilombola sem que haja a regularização fundiária dos territórios.

— Estamos falando de um direito elementar de qualquer ser humano. Território é motivo de disputa em toda parte do mundo. As populações quilombolas e indígenas têm vivido uma verdadeira guerra no Brasil. O número de lideranças que são mortas ou que têm sua vida ameaçada todos os anos é imenso. Para que isso seja revertido, precisamos pôr em prática tudo que construímos do ponto de vista legislativo, administrativo, em prol da regularização fundiária dos quilombos, para dar a essas populações a segurança de que elas não vão desaparecer. É um símbolo do seu reconhecimento na história brasileira — afirma.

Torto Arado conta a história das irmãs quilombolas Bibiana e Belonísia, que moram no povoado fictício de Água Negra, no sertão baiano. A obra apresenta a intrínseca relação do povo com a terra onde habita e aborda aspectos como a exploração do trabalho dos quilombolas por fazendeiros da região e o racismo.

Vieira Junior trabalhou de 2009 a 2021 com a regularização de territórios quilombolas no Incra. Ele classifica o tema como muito mais complexo do que se imagina.

— A abolição da escravatura foi um ato jurídico incompleto. Abandonou essas populações à própria sorte, e elas precisaram continuar criando estratégias de sobrevivência. O fenômeno dos quilombos não se extinguiu com o fim formal da escravidão. Essas pessoas continuam a precisar da terra para trabalhar, para sobreviver e para resistir.

Apesar de ser árdua, contínua e tensa, a luta pelo reconhecimento e titulação da terra tem mostrado que o povo quilombola é resiliente. Ela também envolve a busca por garantias mínimas de acesso a educação, saúde, segurança e saneamento. Para o escritor, essas comunidades se empoderaram nas últimas décadas, apesar de ainda serem uma população historicamente invisibilizada.

— Elas têm consciência dos seus direitos constitucionais, conseguiram se organizar em particular através dos movimentos sociais, e têm feito ecoar as suas exigências e as suas tradições. Isso tornou público o drama das comunidades quilombolas no Brasil — reflete Vieira Junior.

Para o autor de Torto Arado, as comunidades quilombolas ainda resistem como um contraponto ao legado da colonização e da escravização, que continua tão marcado e tão presente no nosso dia a dia.

— Eu vejo que algumas coisas permanecem. Ainda é uma população pouco assistida pelo poder público. Pouco é feito, muitas vivem sob risco de terem seus territórios usurpados, espoliados, o que se constituiria num crime. A própria Constituição, desde 1988, faz o reconhecimento cívico-jurídico dos quilombolas e mais: fala do direito ao território, assim como para os povos indígenas.

Itamar Vieira Júnior é autor de ‘Torto Arado’, livro que retrata o povo quilombola Divulgação

O uso coletivo do território e a titularização das terras quilombolas é a principal luta encampada pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Segundo Biko Rodrigues, coordenador executivo, aproximadamente 200 comunidades em todo o país possuem títulos, mas não chega a 50 o número das que garantiram o reconhecimento total de suas terras.

— Essa é uma questão muito morosa. O procedimento é muito burocrático e isso impede que as comunidades possam avançar. Para uma comunidade ter seu território reconhecido hoje, o RTID [Relatório Técnico de Identificação e Delimitação], demora em média 15 anos. Além disso, tem muitos prazos no Incra, para a contestação, que são morosos. Na reforma agrária, são 30 dias para qualquer fazendeiro que quiser contestar. Para nós, são 120. Esbarramos também na questão do orçamento, que é muito pequeno perante a demanda que se tem de demarcação dos territórios quilombolas — explica Rodrigues.

São várias as fases do processo. Inicialmente, a Fundação Cultural Palmares (FCP) tem de emitir a Certidão de Autodefinição de Comunidades Remanescentes de Quilombo. Depois, o RTDI — que reúne dados cartográficos, fundiários, agronômicos, socioeconômicos, históricos, etnográficos e antropológicos das comunidades — é feito pelo Incra.

A partir daí deve ser feita a publicação de portaria pelo presidente do Incra, com reconhecimento dos limites do território quilombola. Quando há imóveis privados localizados dentro desses territórios, é preciso ainda um decreto presidencial para que seja feita a desapropriação por interesse social. Por fim, ocorre a titulação.

O Incra contabiliza, atualmente, 341 RTIDs, 239 Portarias de Reconhecimento e 121 Decretos de Interesse Social, além de 180 títulos, que podem ser parciais (quando abrangem apenas parte do que a comunidade tem direito) ou totais.

A demarcação de terras é hoje uma das principais lutas das populações quilombolasDivulgação/Incra

A coordenadora-geral de Identificação e Reconhecimento de Territórios Quilombolas do Incra, Fernanda Silveira Anjos, explica que não é possível determinar um prazo para todos esses trâmites, já que a malha fundiária de cada território quilombola apresenta suas peculiaridades.

— Em um território quilombola pode haver incidência apenas de terras públicas. [Nesse caso], por não haver indenização, o processo é mais célere. Depende também do tamanho da área pleiteada, se há conflitos, entre outros fatores — pondera Anjos.

Segundo ela, o Incra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) trabalham em estratégias para que haja avanço da titulação das terras quilombolas. Ela cita o Programa Terra da Gente, instituído por decreto presidencial em 2024, que organiza diversas formas de obtenção e destinação de terras.

— Desde 2003, o Incra tem buscado estratégias para atender a mais comunidades quilombolas, por meio da celebração de parcerias com universidades federais e da contratação de empresas especializadas para a feitura das peças técnicas que compõem o RTID e da suplementação do orçamento com aportes oriundos de emendas parlamentares e de outros órgãos públicos — explica.

Atualmente, estão vigentes os Termos de Execução Descentralizada (TEDs) celebrados entre o Incra e o Ministério da Igualdade Racial (MIR), bem como entre o Incra e as universidades federais de Santa Catarina (UFSC), do Recôncavo Baiano (UFRB), da Bahia (UFBA), do Paraná (UFPR), cujos objetos são a elaboração de peças técnicas do RTID.

Para 2025, estão em tratativas a celebração de TEDs com as Universidades Federais do Maranhão (UFMA) e do Rio Grande do Norte (UFRN). A perspectiva é que essas parcerias atendam a mais de 80 comunidades quilombolas, de acordo com a coordenadora.

Cerimônia de lançamento do programa Terra da Gente, pelo governo federal, em abril de 2024Ricardo Stuckert/PR

O orçamento destinado ao reconhecimento, delimitação, desintrusão e titulação dos territórios também é outro problema, na opinião de Biko Rodrigues, da Conaq. A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 previa R$ 137,5 milhões para os processos de titulação dos territórios, mas Rodrigues lembra que quase metade desse valor foi contingenciado. De acordo com o Portal da Transparência, o orçamento atualizado para aquele ano foi de R$ 59,38 milhões, dos quais R$ 26,39 milhões foram de despesas executadas.

Para Rodrigues, o valor é muito baixo: há casos em que uma única fazenda a ser desapropriada chega a valer R$ 30 milhões. Essa morosidade também faz com que os conflitos no campo se acirrem. Levantamento feito pela Conaq apontou que, entre 2018 e 2022, ocorreram pelo menos 32 assassinatos em territórios quilombolas.

— Antigamente, essa questão da ameaça era velada. Hoje em dia, com toda essa alteração de [porte de] arma que se teve, eles vão e fazem declaração mesmo, às claras, porque estão certos da impunidade. Tudo isso é fruto, e que a gente não se engane, do racismo fundiário no país. Os nossos são impedidos de ter acesso à terra. O censo agropecuário de 2017 mostrou a ocupação geográfica do território: quando [a terra tem] até 10 hectares, a maioria das terras está na mão dos pretos. Quando passa de 50 hectares para cima, há um embranquecimento das propriedades. 70% das pessoas que estão sem terras no país são negras — diz.

Rodrigues enfatiza também que há uma briga acirrada para que os quilombolas não percam direitos constitucionais. Ele cita o risco de se estender aos quilombolas a tese do marco temporal. Essa tese, limitou as demarcações de terras indígenas apenas às terras que já eram ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O Congresso Nacional aprovou uma lei impondo o marco temporal, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda vai julgar a questão.

Mobilização de quilombolas na Esplanada dos Ministérios, em BrasíliaJoédson Alves/Agência Brasil

Censo

Os quilombolas são grupos formados por descendentes de africanos escravizados, que chegaram ao Brasil de várias regiões da África entre os séculos 16 e 19. A estimativa é de que o tráfico no Atlântico tenha trazido quatro milhões de africanos nesse período para o trabalho escravizado.

Quilombolas são reconhecidos como um dos 28 povos ou comunidades tradicionais do Brasil. São assim chamados por serem culturalmente diferenciados, terem organização própria, ocuparem seus territórios e recursos naturais como meio de sobrevivência e atuarem como “guardiões” da biodiversidade, entre outros motivos.

Apesar de mais de 500 anos de história, foi somente em 2022, com o Censo Demográfico, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traçou pela primeira vez o pertencimento étnico da população quilombola, ao definir suas características demográficas, geográficas e socioeconômicas.

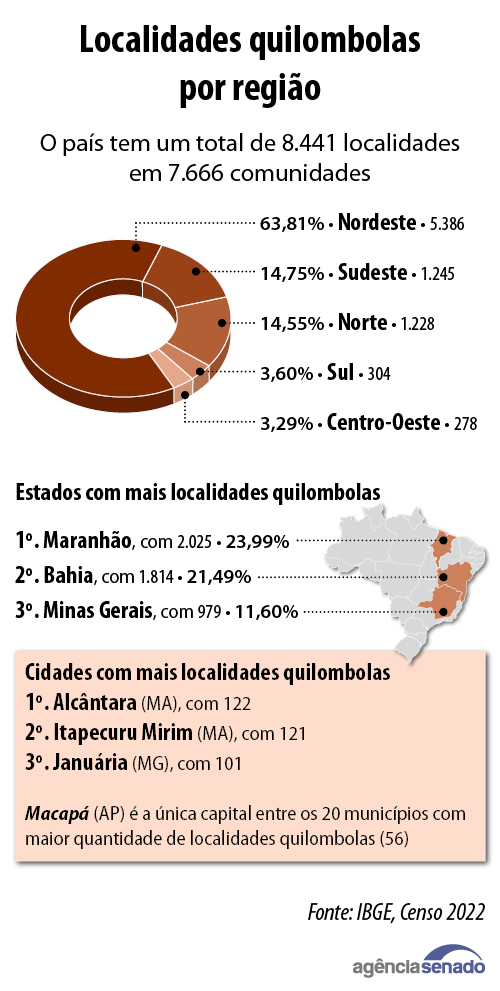

Eles são 1,3 milhão de pessoas, distribuídos em 8.441 localidades, a maior parte no Nordeste brasileiro (63,81%). O Maranhão detém a maior quantidade dessas localidades: 2.025, ou quase 24% delas (veja gráficos).

O IBGE define como localidades quilombolas os aglomerados permanentes de habitantes desses povos tradicionais, com no mínimo 15 pessoas e domicílios a não mais do que 200 metros de distância uns dos outros. Entre os parâmetros adotados para definir esses agrupamentos está a confidencialidade de informações étnico-raciais.

O ex-senador Abdias Nascimento (RJ), grande defensor das causas afro-brasileiras, afirmou em discurso em Plenário, em agosto de 1998, que a história tem sido recheada, nos cinco séculos de existência do país, de exemplos do heroísmo e da bravura de homens e mulheres dedicados à causa da liberdade.

— Outro foco permanente de insurreições e sublevações contra a tirania no Brasil foi a população africana e afro-brasileira escravizada. Mesmo submetida a toda sorte de humilhações e crueldades, jamais aceitou as condições subumanas que lhes foram impostas. Nesse processo, acabou produzindo algumas das mais belas páginas da história deste país. Uma delas, a epopeia de Palmares — disse o então senador.

O Quilombo dos Palmares é o mais renomado de todos os agrupamentos de pessoas fugitivas da escravização. Fundado por volta de 1590 na capitania de Pernambuco (em região onde hoje está o estado de Alagoas), chegou a reunir entre 11 mil e 21 mil pessoas. Zumbi dos Palmares, último líder do quilombo, é um dos líderes afro-brasileiros de maior relevância histórica. Nascido em Palmares, ele figura no Livro Heróis e Heroínas da Pátria.

O Censo Demográfico 2022 aponta, ainda, que mais da metade da população do país — quase 56% — tem ascendência negra e se autodeclara preto ou pardo. O dado mostra que o povo quilombola conta a história de um número significativo de brasileiros, segundo o escritor Itamar Vieira Junior.

— Nós falamos muito sobre decolonialidade, contra colonialidade, e isso não é só retórica. As pessoas continuam a criar estratégias de resistência para se contrapor a essa maneira predatória de explorar o mundo e o trabalho do outro — observa.

Abdias Nascimento discursa no Plenário do Senado Acervo Abdias Nascimento/Ipeafro

Além de toda essa resistência, os quilombolas têm muito a ensinar, como na maneira de lidar com a biodiversidade e com a preservação do meio ambiente. Boa parte das comunidades tem a agricultura familiar e sustentável como fonte de renda. Apesar disso, Biko Rodrigues lamenta que a população brasileira ainda tenha dificuldade de reconhecer o papel das comunidades quilombolas.

— Nós estamos em todos os biomas brasileiros. Quando o mundo olha para a Amazônia, o mundo não enxerga a Amazônia negra. Enxerga a Amazônia indígena, enxerga a Amazônia mata, mas não consegue enxergar o bioma amazônico como negro. Mas 64% da população que vive na Amazônia é negra. Hoje, 32% dos territórios quilombolas estão dentro da Amazônia. Nós temos falado que somos os guardiões invisíveis da biodiversidade. O mundo não nos enxerga, mas nós estamos ali e temos um papel muito importante na preservação dessa biodiversidade.

A afirmativa é ratifica por Itamar Vieira Junior:

— O quilombo está nos dizendo a todo momento que precisamos romper com esse paradigma colonial, exploratório do mundo e das pessoas, porque o mundo está caminhando para um colapso. Ao fugir disso, existe uma utopia, um convite para nos “aquilombarmos”. Nos quilombos, eles conseguiram sobreviver preservando a natureza, tendo uma forma de vida menos predatória. Uma forma de vida que é mais equânime com o ambiente .

De acordo com o relatório Povos indígenas e comunidades tradicionais e a governança florestal, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe (FILAC), divulgado em 2021, “”as taxas de desmatamento, na América Latina e no Caribe, são significativamente mais baixas em áreas indígenas e de comunidades tradicionais onde os governos reconhecem formalmente os direitos territoriais coletivos”. O relatório aponta que os indígenas e as comunidades tradicionais são “os melhores guardiões de suas florestas”.

Educação

O primeiro censo a retratar especificidades desse provo tradicional mostrou também uma realidade preocupante: em 2022, quase 19% dos quilombolas com pelo menos 15 anos de idade não eram alfabetizados. Os números mostraram que a taxa de analfabetismo é então 2,7 vezes maior quando comparada à de toda a população brasileira, que chega a 7% na mesma faixa etária.

O levantamento demonstrou ainda que a alfabetização é maior entre as mulheres (82,89%) do que entre os homens (79,11%), uma diferença de 3,78 pontos percentuais. Assim como acontece com toda a população brasileira, também entre os quilombolas a taxa de analfabetismo é mais significativa entre os mais idosos. No grupo acima de 65 anos, a diferença dessa amostra chega a 33,68 pontos percentuais entre as pessoas quilombolas (53,93%) e a população total do país (20,25%).

A educação oferecida à população quilombola é uma das preocupações da senadora Teresa Leitão (PT-PE), que recentemente assumiu a presidência da Comissão de Educação (CE). A parlamentar presidiu em agosto do ano passado uma audiência pública, no âmbito desse colegiado, para debater a educação escolar quilombola no país.Teresa também é autora de projeto de lei que propõe especificidades do ensino no campo, aos indígenas e aos quilombolas (PL 4.414/2024). — Os povos quilombolas e os diversos segmentos da educação do campo possuem especificidades que devem ser consideradas pelas políticas públicas. A educação é uma delas. O conhecimento da realidade local, dos saberes e da cultura são fundamentais para a reafirmação das identidades. Portanto, o ensino e a aprendizagem não podem ser apartados dessa realidade, o que exige conteúdos curriculares e metodologias apropriadas — enfatiza a senadora ao explicar o projeto.

Para Teresa Leitão, educação de quilombolas deve levar em conta especificidades dessa população Jefferson Rudy/Agência Senado

Ao participar da audiência pública no Senado, a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, afirmou que o governo instituiu a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) e que está ciente da realidade.

— Não dá para fazermos uma política pública de educação escolar quilombola sem conhecer o real cenário, principalmente quando se navega num cenário de pouco recurso. Olhamos como é que estava a educação quilombola para produzir essa política. Sabemos que a infraestrutura das escolas quilombolas é muito regressiva: não tem laboratório de ciências, não tem laboratório de informática, 72% delas não têm nem sala de professores. Enquanto isso, 50,4% dos estudantes brancos estudam em escolas consideradas de nível adequado — disse a secretária na audiência.

Com relação aos materiais didáticos, os dados mostram que 14,7% dos gestores disseram não ter nenhum material para trabalhar a educação para relações étnico-raciais, e 85% dos professores de educação básica em escolas quilombolas afirmaram que não têm material adequado, segundo Figueiredo. Em várias comunidades os alunos precisar viajar até 40 quilômetros para estudar.

— É absolutamente inegociável que a educação aconteça dentro do território, mas para além disso é preciso uma prática pedagógica, material didático e toda uma concepção pedagógica também da educação escolar quilombola. É preciso aliar território à formação, ao material didático e à concepção — reconheceu a representante do Ministério da Educação.

Zara Figueiredo: escolas quilombolas não possuem infraestrutura adequada Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) manifestou preocupação com o fechamento de escolas de campo, indígenas e quilombolas. Por isso, ele apresentou o PL 3.091/2024 que dispõe sobre as exigências a serem cumpridas para que tal medida ocorra.

— A educação é essencial para a inclusão das comunidades quilombolas, que enfrentam desafios no acesso ao ensino de qualidade. Tenho trabalhado para garantir direitos e melhorar as condições de vida dessas comunidades. Meu compromisso é ampliar oportunidades, preservar a cultura quilombola e garantir dignidade a essas populações — declarou.

Segundo o senador, para as populações do campo, indígenas e quilombolas não tem sido suficiente que a Constituição Federal estabeleça que a educação é um direito de todos, nem que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, obrigue o poder público a garantir vaga na escola pública mais próxima da residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade.

“Na prática, esses fundamentos normativos acabam sendo relativizados, com base na discricionariedade de gestores públicos, sob o argumento de otimização das redes de ensino. Como resultado, as comunidades do campo, indígenas e quilombolas são vítimas de um processo de violação do seu direito à educação mediante o fechamento de suas escolas, com vistas a promoção de processos de nucleação”, afirma o senador na justificativa do projeto.

Mecias de Jesus: preocupação com o fechamento de escolas quilombolasEdilson Rodrigues/Agência Senado

Mecias enfatiza que a política de fechamento dessas escolas desconsidera que a educação do campo, indígena e quilombola dialoga com os modelos de organização das comunidades e tem por objetivo fortalecer as práticas socioculturais, respeitando as especificidades dessas populações.

O senador também é autor do PL 3.600/2024, que modifica a LDB para estabelecer que a educação profissional e tecnológica considere os saberes e as necessidades sociais dos povos originários, incluídos os indígenas e os quilombolas. Para o parlamentar, essa integração dos saberes tradicionais à formação técnica contribui para “erradicar a marginalização dessas comunidades, que historicamente sofrem com exclusão e falta de oportunidades”.

“Estes povos possuem conhecimentos únicos e práticas que podem ser integradas ao ensino técnico, enriquecendo o processo educacional com perspectivas que contribuem tanto para o desenvolvimento sustentável quanto para o respeito ao meio ambiente e às tradições comunitárias”, explica o senador na justificativa.

Furnas do Dionísio

A aproximadamente 50 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o quilombo Furnas do Dionísio foi fundado pela escravizado liberto Dionísio Antônio Vieira. Ele chegou à região vindo de Minas Gerais, por volta de 1890. Gostou das terras rodeadas por morros e serras e ali se instalou com a família, composta de nove filhos.

Na comunidade vivem hoje cerca de 90 famílias, que somam mais de 300 pessoas. A agricultura familiar é a principal fonte de renda. Eles vendem para a Ceasa (Central de Abastecimento) do estado e para alguns mercados terceirizados e expõem em uma feira agroecológica mensal, além de usarem para consumo próprio.

Turistas de várias regiões procuram a comunidade para adquirir produtos típicos, principalmente derivados da cana-de-açúcar, como melado, açúcar mascavo e rapaduras de diversos sabores. A iguaria tem até um festival anual. Também há bom comércio de farinha de mandioca e hortifrutis variados. Não faz muito, a comunidade também passou a explorar o ecoturismo: ela guarda uma cachoeira com local para lazer.

Maria Aparecida Silva Martins, presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Furnas do Dionísio, diz que a comunidade já ficou bem conhecida, mas que ainda precisam de uma boa estrutura para algumas necessidades, como um modo de transporte mais adequado para os produtores que, hoje, dependem de caminhões terceirizados.

Em breve a comunidade deve ganhar um posto de saúde, e a Associação já requereu à Prefeitura de Jaraguari — município onde está situada — que estabeleça prioridade na contratação de quilombolas que se formaram na área da saúde. A comunidade conta com uma escola municipal e outra estadual. Duas vezes ao mês conseguem a realização de missa na Igreja de Santo Antônio, levantada em homenagem ao santo em agradecimento a um livramento de praga na lavoura.

A presidente da Associação é exemplo de quem quer ficar e aplicar na comunidade o que aprende no banco universitário. Ela está concluindo o curso semipresencial de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

— Eu estudo e aprendo mais sobre a minha cultura, a minha comunidade, e ao mesmo tempo estou dentro de casa com as minhas crianças. A educação do campo é isso, resgata e mantém viva nossas tradições. A gente tem que resgatar a nossa cultura, tem que fazer os jovens saberem de onde vêm as nossas raízes. Eles têm de perceber que aqui dentro de Furnas a gente consegue crescer — afirma Maria Aparecida.

No coração de Jalapão, no município de Mateiros, em Tocantins, a comunidade quilombola Mumbuca ganhou fama pelo artesanato com o capim dourado — uma espécie de sempre-viva que dá forma a lindas peças de uso pessoal, como chapéus e bolsas, e de decoração.

Na comunidade, formada por aproximadamente 200 pessoas, os homens participam da colheita do capim dourado, iniciada todos os anos no dia 20 de setembro. Já as mulheres são as responsáveis no dia a dia pela confecção do artesanato.

A origem de Mumbuca remonta ao século XIX, quando escravizados fugidos do sul da Bahia ali se instalaram, em uma área antes quase inabitada.

— Nós somos uma família enorme e aqui trabalhamos com turismo na comunidade. Antes os turistas só passavam pelo local, mas agora com o turismo de base comunitária, eles dormem aqui, porque há pousada, restaurante e lanchonete. Hoje temos escolas e hospital na comunidade, é uma das mais desenvolvidas no Jalapão — explica Ilana Ribeiro Cardoso, diretora de Projetos da Comunidade Mumbuca.

Apesar de longeva, a comunidade ainda não conseguiu ter o seu território titulado como coletivo. Eles conseguiram o seu reconhecimento da Fundação Palmares em 2006.

— Estamos em um território no qual todo mundo está de olho, porque o Jalapão é um dos lugares com mais nascentes no mundo. As águas daqui são muito cristalinas. E aqui tem muita unidade de conservação que as pessoas podem comprar. Ficamos com medo de perder o nosso território — alerta a diretora.

Cultura

Os quilombolas identificam-se com seus costumes e com o território onde habitam. Mas as tradições quilombolas, transmitidas de gerações em gerações, não são internalizadas apenas por esse provo. A rica profusão de rituais religiosos, músicas, danças, festas e comidas que simbolizam essas comunidades consegue ser incorporada, em parte, além de suas divisas, como nas festas católicas ou nos terreiros afro-brasileiros.

Quando se fala em cultura quilombola, é preciso enxergar muito além do lúdico. Quem explica é a professora, escritora e curadora Angélica Ferrarez, doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Para ela, é importante destacar que a cultura é política e reflete relações de poder.

— Se pegarmos o quilombo do século XX, podemos pensar nas manifestações culturais da comunidade negra — o Carnaval, o samba, a capoeira, o jongo — como estilos de vida que concorrem, que andam em paralelo, com instituições formais do Estado. A comunidade negra vai existindo em organização, em fundações de estabelecimentos, e esses estabelecimentos são não só para regimentar a comunidade negra, mas com um projeto que é muito maior. O quilombo e a perspectiva quilombola é o maior dispositivo para concorrer com os espaços de exclusão — afirma a professora.

A resistência dos antepassados negros é, inclusive, um dos temas mais recorrentes em sambas-enredo de escolas carnavalescas. Através da palavra cantada e com alegorias e adereços, elas descortinam a diáspora africana e externam a luta dessa população pela liberdade e garantia de direitos.

A professora Ferrarez diz que há muito tempo o Carnaval foi apropriado, mas há sempre um compromisso com a memória.

— Nós temos escola de samba que vai trazer Exu e Xangô este ano. Outra que vai trazer o Preto Velho. Ou seja, em algum lugar, não só no chão de fábrica, mas em várias outras camadas dessa grande instituição que é o Carnaval, há esse compromisso com a memória. Essa dimensão do religioso, do ancestral não é apagada. Essa população tem muito a ensinar, eu acho que ela fica com esse compromisso de trazer para próximo os indivíduos, os sujeitos históricos como um todo — argumenta.

Ela salienta que a tradição não tem que ser vista como algo estático, com referência no passado e que lá ficou.

— Temos que pensar nessa tradição que é viva, que é mutável, que vai incorporar a linguagem dos novos tempos até mesmo para continuar sendo tradição. Não é porque agora tem internet, tem perfil no Tiktok, que a comunidade perde o seu fundamento. Quando falamos que a tradição é viva, ela é viva para incorporar. Até porque existe um compromisso de transmissão. Quilombo é um patrimônio vivo. Se esse patrimônio não se comunica, ele não transmite e também se perde.

Uma das preocupações dos mais idosos nas comunidades quilombolas é não deixar morrerem suas tradições e costumes. É o caso de Rafael Antônio Theodoro, o quilombola mais antigo de Furnas do Dionísio.

Prestes a completar 92 anos, ele mora sozinho em uma área que ainda capina todos os dias, depois de uma longa vida de trabalho na lavoura. Ele se lembra, com boas recordações, do tempo em que as festas eram adornadas com danças tradicionais, como a catira, a cobrinha e o engenho novo.

— A catira mesmo nem vemos falar. Se saísse um casamento, e [alguém] falasse “vamos dançar uma catira”, todo mundo estava animado. Hoje, não vemos. Se os pais não ensinarem aos filhos, eles não aprendem. Também não tem mais tocador de viola, própria para a catira — lamenta Theodoro.

Neta do fundador do quilombo, Maria Abadia Martins também se recorda do que ficou para trás. Ela ficou viúva, com quatro filhos pequenos, antes dos 30 anos de idade, quando o marido morreu durante uma forte geada a caminho da lida, em 1975.

— Antes a gente tinha o terço cantado. A irmã da Igreja até queria gravar para ficar de registro. Na semana que meu avô Dionísio morreu, dizem que ele cantou um terço cantado que não teve quem não chorou — conta a quilombola.

Hoje, aos 79, Maria Abadia fabrica peneiras que são vendidas como artesanato. A produção que aprendeu com a mãe, e que já não é tão comum, ela tenta passar para as mais jovens, para que não se perca.

Há 25 anos professora na Escola Estadual Zumbi dos Palmares, Cremilda Martins de Souza iniciou nos anos 2000 o resgate da dança do engenho novo e das histórias da comunidade, que ela aprendeu com seus antepassados.

— Eu conto a história de Furnas do Dionísio quando vou introduzir qualquer assunto nas disciplinas. Eu faço isso dentro da escola para fazer com que a nossa história não morra também. Estamos tentando transmitir esse conhecimento para os jovens, para que eles conheçam e continuem preservando a cultura do local — relata

Fonte e Imagens: Agência Senado